Récit de vie : L'ascendance de Jeanne Boyer. (1)

- Alain THIREL-DAILLY

- 16 juil. 2025

- 7 min de lecture

Dernière mise à jour : 28 août 2025

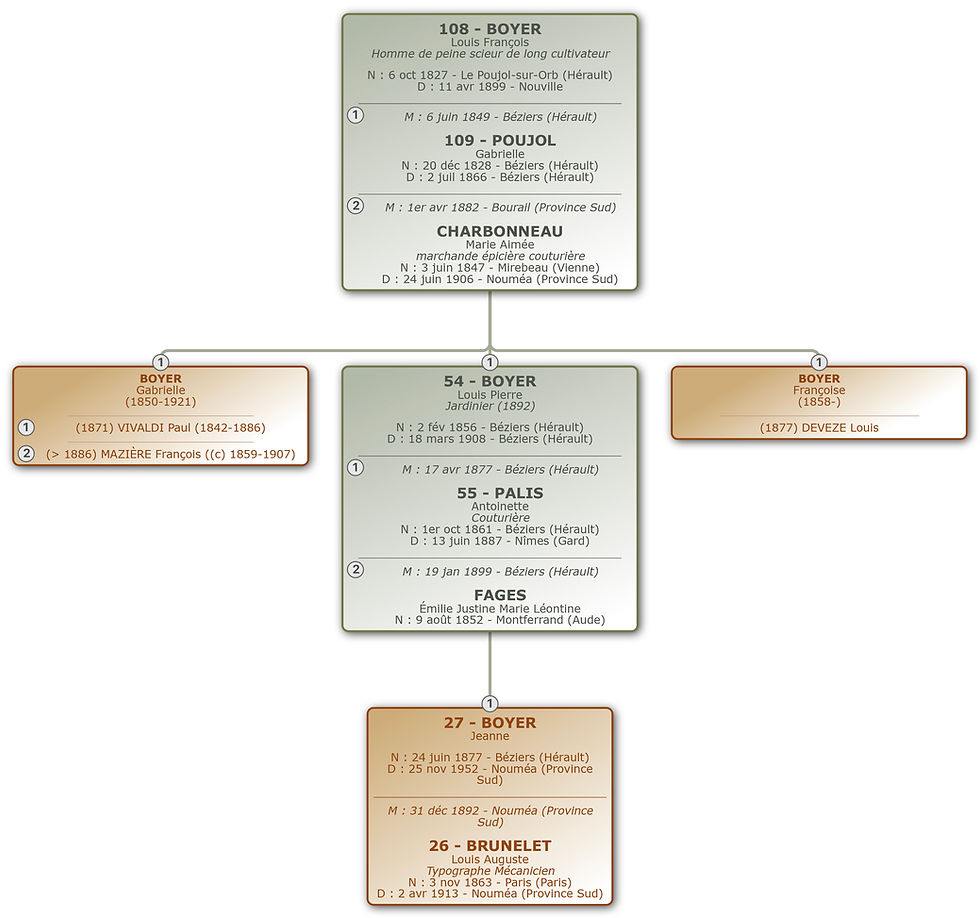

Jeanne BOYER nait à Béziers le 24 juin 1877, rue Cordier, au domicile de ses parents, Louis Pierre, jardinier, 21 ans, et Antoinette PALIS, couturière, 15 ans. Le mariage a été célébré promptement, en avril 1877, deux mois avant la naissance de l’enfant. L’acte mentionne, d’une part, le père du marié absent et sa mère décédée et, d’autre part, le père de la mariée décédé et la mère sans profession qui vit avec sa fille.

Des dix premières années de vie de Jeanne avec ses parents, nous ne savons rien avant le décès de sa mère, le 13 juin 1887, à l’hôpital civil et militaire de Nîmes. L’acte de décès domicilie Antoinette à Nîmes. La famille est-elle toujours réunie ? Si oui, depuis quand sont-ils installés à Nîmes et pour quelles raisons ?

Il se passe 5 ans et demi avant que nous ne retrouvions Jeanne et son père, quand elle prend pour époux... à Nouméa, Louis Brunelet, bagnard ayant purgé sa peine, de 14 ans son aîné. Sur l'acte le père de Jeanne est indiqué jardinier, domicilié à Nouméa, présent et consentant. Depuis quand sont-ils en Nouvelle-Calédonie, autre question non élucidée.

Que s'est-il passé durant ces cinq années , par quels moyens et dans quelles conditions, un père veuf, de condition modeste, et sa fille, âgée entre 10 et 15 ans, peuvent-ils faire ce long voyage ? On peut d’emblée rejeter l’hypothèse de la condamnation au bagne de Louis Pierre, qui n’aurait pu emmener sa fille ; de toute façon, il ne figure pas dans les registres des bagnards calédoniens.

Certes, la Compagnie des Messageries Maritimes, depuis novembre 1883, a ouvert une ligne vers la Nouvelle-Calédonie avec l’itinéraire Marseille, Port-Saïd, Suez, Aden, Mahé des Seychelles, La Réunion, Port-Louis, King’s George Sound, Adélaïde, Melbourne, Sydney et Nouméa, soit un parcours de 12 000 miles marins ! On sait aussi que, depuis 1887, la France s’est engagée à soutenir la colonisation libre vers la Nouvelle-Calédonie aux dépens de la colonisation pénale. Des programmes ont été mis en place pour favoriser l’émigration métropolitaine qui offrent le voyage gratuit, la concession de terre et les premières aides à l’installation. Louis Pierre ne semble pas relever du public cible et en dehors de ce programme, comment aurait-il pu se payer ce voyage ?

Si Louis Pierre Boyer ne figure pas dans les registres d’archives des bagnards, nous y retrouvons par contre son propre père Louis François Boyer, qui, condamné aux travaux forcés en 1866 à Béziers, a été transporté à Nouméa. Celui-ci s’est remarié, avec une ancienne bagnarde, voilà dix ans, en 1882, et exerce comme cultivateur à Bourail. Le père de Jeanne, une fois celle-ci mariée, ne restera pas très longtemps sur le territoire. Il reviendra dans sa région d’origine, à Béziers, où il reprendra épouse en 1899.

Jeanne et son époux Louis, comme nous l’indiquions dans l’article que nous avons consacré à ce dernier, n’ont pas parlé à leurs enfants de l’époque du bagne, tout du moins dans leurs jeunes années. Ils se sont attachés à construire une famille et à éduquer leurs enfants dans la droiture, le respect de la loi, avec une autorité certaine. Jeanne, qui s’est retrouvée veuve à 36 ans, a assumé ensuite seule la mission qu’ils s’étaient donnée tous les deux, jusqu’à son décès à 75 ans.

Si Jeanne et Louis ont parlé à leur descendance de l’époque où leur père était au bagne, rien en l’état actuel de nos informations ne permet de dire qu’ils leur ont parlé du parcours du grand-père de Jeanne. Et d’ailleurs, cette dernière et son époux en étaient-ils même au courant ? Jeanne, si elle savait, a-t-elle choisi de faire l’impasse sur cette question ? Le passé est quelquefois lourd à assumer et souvent des pans entiers restent ainsi dans l’armoire aux secrets de famille. Pour essayer de comprendre, remontons à la jeunesse du grand-père de Jeanne, Louis François Boyer.

Louis François BOYER, aieul de Jeanne.

Louis François BOYER naît au Poujols-sur-Orb le 6 octobre 1827. Sa famille est implantée de longue date dans cette commune de l’Hérault et de génération en génération on reste au pays. Successivement fermiers, serruriers, scieurs de long ou bien encore pêcheurs, ses ancêtres trouvent sur place de quoi assurer modestement mais dignement la vie d’une famille, même nombreuse. Louis a un frère, Victor, de deux ans son cadet. Adolescents, ces deux solides gaillards attirés par les lumières de la ville, s’en vont tenter l’aventure à Béziers, toute proche et attirante.

Livrés à eux-mêmes, les deux jeunes découvrent une ville en pleine croissance, où le travail ne manque certes pas mais où les sollicitations sont également nombreuses. En ville se côtoient deux mondes, les élites sociales, qui s’expriment en français, et les milieux populaires, dont ils sont issus, qui s’expriment en langue d’oc. Deux mondes qui vivent chacun de leur côté plus qu’ils ne cohabitent. Dans ce contexte, il faut se battre pour faire sa place !

Âgés de 17 et 19 ans, les jeunes débutent en vivant d’expédients et se font prendre ensemble en flagrant délit de maraudage. Si chaparder des fruits et légumes dans les champs pour subvenir à ses besoins ne nous apparaît pas comme un grand crime, il n’en était pas de même à l’époque où on ne badinait pas avec ces choses-là. C’est ainsi, pour leur malheur, que les frères ont, pour la première fois, maille à partir avec la justice. C’est le tribunal correctionnel qui les condamne, le 19 avril 1847, à 2 mois de prison pour « vols de productions utiles de la terre ».

Ils exécutent leur peine et, à leur sortie, il est sûrement difficile de trouver du travail et de subvenir à ses besoins les plus élémentaires. Peut-être le contact de co-détenus plus âgés les a-t-il endurcis. Toujours est-il qu’en octobre de la même année Louis est à nouveau condamné pour les mêmes faits à 8 jours d’emprisonnement.

Après ce deuxième séjour, Louis François rencontre et épouse Gabrielle POUJOL (1828-1866), d’une famille d’agriculteurs du Tarn, arrivés à Béziers depuis une génération. Dans la fougue de leurs vingt ans, ils se marient en juin 1849 et en mars 1850 vient au monde leur aînée Gabrielle Marie.

Louis François, qui est d’une force impressionnante, travaille alternativement, comme scieur de long et homme de peine. La ville, qui croit sans cesse, qui se rénove, appelle de nouveaux métiers et il exerce aussi comme asphalteur contre une belle rémunération. Sept ans se sont passés depuis les deux condamnations de jeunesse ; on peut penser qu’il a mûri et que le mariage et la paternité y ont contribué.

Mais en ville, après le travail, les sollicitations sont nombreuses et il est de coutume que les hommes se retrouvent dans les nombreux cabarets bitterois. JC de l’Hérault, dans son blog « Contes et légendes de nos cantons », raconte à propos de Béziers au 19ᵉ siècle :

« Ce siècle connut l’âge d’or de la vigne et du terroir grâce à la consommation grandissante du vin par personne et par an. Les vins fins font leur apparition sur les bonnes tables, les bars et les modestes assommoirs de Zola. On boit beaucoup dans les bals, les mariages et dans les bistrots : le gros rouge coule à flots. Le bidasse et l’ouvrier ont dans leur saquette (musette) leur ration journalière de 3 litres. On donne au vin de nombreuses vertus bienfaisantes ».

« L'eau contient des microbes, le vin, c’est du soleil ! »

« La vie dure 58 ans pour un buveur d’eau – 68 ans pour un buveur de vin ! »

« Dans le Midi, il y a moins de tuberculose qu’ailleurs ! »

« Le vin, c’est le lait des vieillards ».

Ainsi à qui mieux mieux vont les slogans à la gloire du vin.

Louis François se taille une réputation.

C’est dans ce contexte, et avec cet éclairage, qu’il convient de décrypter la vie de Louis François, qui se taille une réputation et que l’on craint tant il en impose par ses 1,82m, ce qui est très grand pour l'époque, ses éclats de voix et ses muscles.Les verres aidant, le ton peut vite monter et la querelle s’envenimer dans un des nombreux débits de boissons qu’il fréquente.

Au printemps 1854, dans un de ces bistrots, une bagarre éclate dans laquelle Louis joue les premiers rôles. Le garde champêtre est appelé à la rescousse, qui en prend pour son grade. Louis, sous l’emprise de l’alcool, s’emporte et le bastonne tout en le gratifiant généreusement de noms d’oiseaux. Quelques jours plus tard, il est condamné pour coups et outrage contre un garde champêtre dans l’exercice de ses fonctions. Le cercle vicieux s’est à nouveau enclenché.

Il purge sa peine et deux nouvelles naissances interviennent au foyer : celle de Louis-Pierre en 1856 ( le père de Jeanne) et celle de Françoise en 1858.

Victor, le frère cadet de Louis François Boyer, que nous avions perdu de vue, s’est marié et a été père d’une petite fille dans l’entretemps. Il ne s’est pour autant pas rangé des affaires, puisqu’il est condamné deux années de suite pour vols, escroqueries et abus de confiance. Louis François a, en 1861, de nouveau maille à partir avec un garde-champêtre, le même peut-être, avec une condamnation à la clé à une amende de 16 fr.

Les chiens ne faisant pas des chats, son aînée Gabrielle, à peine âgée de 16 ans en 1866, a déjà à son actif deux peines de prison de 3 et 6 mois pour vols.

Le décès de son épouse.

C’est cette année, le 2 juillet 1866, que Gabrielle POUJOL décède brutalement. La mauvaise réputation que Louis François s’est taillée ne va pas le servir et la benjamine des 3 enfants est placée à l’hospice de Béziers.

Et une nouvelle fois Louis François retombe dans ses travers ; un mois et demi après le décès de son épouse, il est une nouvelle fois condamné pour coups et blessures à 8 jours d’emprisonnement. La spirale infernale ne s'arrête pas, même si ce n'est pas pour ces faits qu’il sera condamné, en novembre de la même année, à la transportation au bagne calédonien…

Le Récit-de-vie

Il s'agit, dans un article unique, ou bien dans une suite d'articles, de raconter en la contextualisant, la vie d'un ancêtre, d'un collatéral, d'une famille, voire même d'un village ou d'une paroisse.

Devenez membre du site, pour suivre les "Récit-de-vie".

Vous pourrez ainsi commentez et échanger avec les autres membres du site... et encourager l'auteur de ce site

En quelques clics, en haut de toutes les pages du site, suivre les instructions :

Commentaires