Récit de vie : Louis Brunelet (2). Le bagne et la reconstruction.

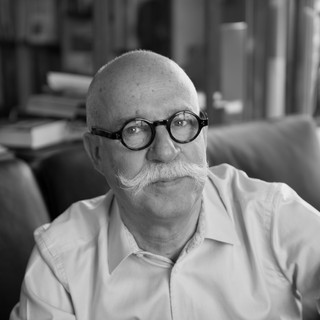

- Alain THIREL-DAILLY

- 10 juil. 2025

- 6 min de lecture

Avant de lire cet article, il nous semble indispensable de relire la première partie du Récit de vie de Louis Brunelet - Une jeunesse mouvementée.

Le parcours du bagnard.

Quand il débarque à Nouméa en 1883, Louis est bien conscient que son voyage est sans retour. En effet, la loi sur l’exécution de la peine aux travaux forcés du 30 mai 1854 s’appuie sur trois principes, la répression, l’amendement et la réhabilitation. Elle fait également obligation au forçat condamné à huit années de travaux forcés de rester à vie sur l’île.

Le message adressé aux bagnards du Navarin, quand ils arrivent à Nouméa en 1883, ne doit pas être bien différent de celui que tenait le 1ᵉʳ gouverneur de la Nouvelle-Calédonie, Charles Guilain, 20 ans plus tôt : « Vous êtes envoyés en Nouvelle-Calédonie pour participer aux travaux importants à exécuter dans la colonie, je vous y attendais impatiemment… » […] « Votre conduite ici peut faire oublier les funestes égarements… » […] « Mais autant je suis disposé à l’oubli du passé, autant aussi je suis décidé à exiger désormais de tous le strict accomplissement du devoir… ». Le message est clair, le droit à l’oubli ne s’acquiert qu’au prix d’une extrême rigueur dans l’exercice de ses devoirs.

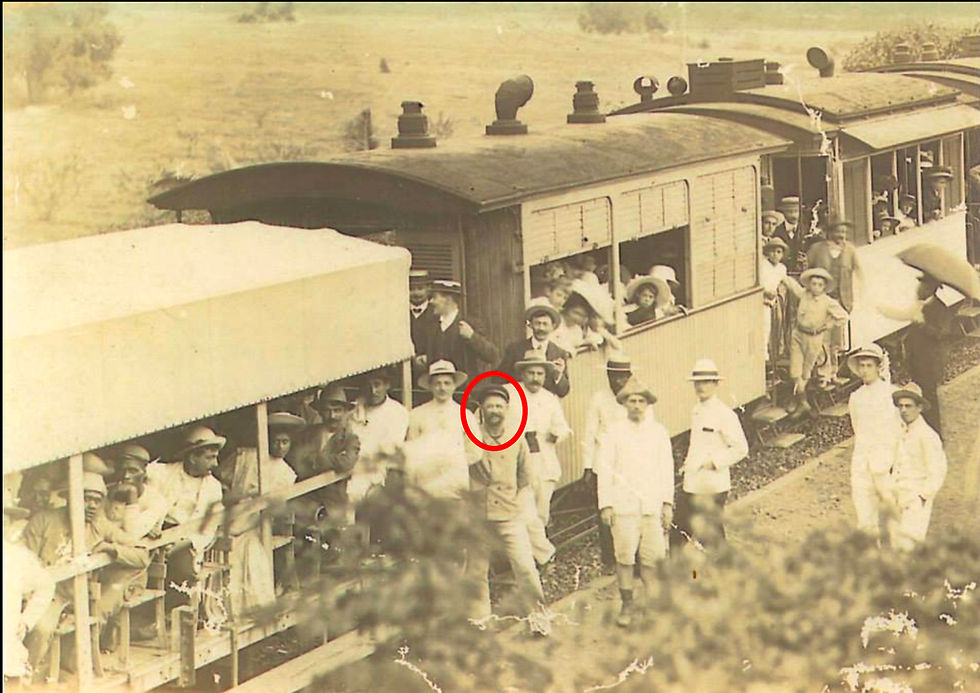

Depuis le début des années 1880, sous l’impulsion du gouverneur Pallu de la Barrière, un programme est engagé pour la viabilisation routière de l’île. Louis est certainement affecté aux travaux d’édification des routes à l’intérieur de la colonie. Les conditions de vie et de travail sont particulièrement rudes et difficiles : « Il faut reconnaître que l’organisation de tels chantiers n’est pas simple. Dans des camps itinérants faits de tentes ou de cases démontables en bois, il faut pouvoir assurer la surveillance des bagnards. » (in « Site académique d’Histoire et Géographie de la Nouvelle-Calédonie « ).

Louis, dans la première étape de son parcours de bagnard, celle de la répression, sera affecté durant 7 ans à ces travaux. Des descendants de Louis Brunelet, restés en Nouvelle-Calédonie, racontent ce que la mémoire familiale leur a transmis : « Ses 7 années de travaux forcés ne se déroulent pas sans heurts, il accumule les punitions (11 en tout) pour tentative d'évasion, insolence, ivresse, paresse, vol et infraction au règlement. Ce qui n’est pas rare sous le joug de la pénitentiaire où les conditions de vie sont pour le moins difficiles. »

La reconstruction de l’homme.

Le 15 mars 1890, Louis atteint pourtant le graal, le classement en 1re classe, dans un parcours qui en compte cinq. Cette classification permet au bénéficiaire de s’engager chez un particulier ou dans l’administration, de se voir accorder une concession de terre provisoire dans un centre agricole et, enfin, le droit de se marier et de faire venir sa famille de métropole en Nouvelle-Calédonie. Louis saisit l’opportunité et embauche comme mécanicien à Gomen, dans l’usine de Jules-Frédéric-Georges PREVET. La société des établissements Gomen-Ouaco possède en Nouvelle-Calédonie un domaine de 26 000 hectares, une autre propriété dite de l’Alma, des propriétés minières et environ 15 000 têtes de bétail. Celle-ci est concessionnaire, par suite d’adjudication publique, de trois millions de kg de conserves de viande. Louis, qualifié de bon travailleur, gagne 200 fr par mois. Toujours selon la mémoire familiale, il s’est acheté une conduite et l’éclaircie apparaît enfin.

La création d’une famille.

C’est deux ans après, âgé de 29 ans, qu’il rencontre la jeune Jeanne BOYER, âgée quant à elle de 15 ans. Celle-ci se retrouve vite enceinte et ils se prennent pour époux le samedi 31 décembre 1892, à Nouméa. Louis exerce toujours comme mécanicien sur son acte de mariage, sans que nous sachions s’il exerce toujours chez le même employeur.

La naissance de l’aînée de la fratrie ne tarde pas à venir. François « Clément » Brunelet vient au monde, à Nouméa, route du Port Despointes, à la mi-juillet 1893. C’est également là que Georges nait, en avril 1895. Par contre, à la naissance d’Aline, en novembre 1896, l’acte fait mention de la résidence familiale à Kaala-Gomen et de la profession de chauffeur. La mention du lieu semble indiquer qu’alors Louis travaille toujours dans les établissements Gomen-Ouaco, où il donnait satisfaction.

Le parcours de peine de Louis touche à sa fin et, le 8 mai 1897, il est enfin libre. Condamné à 8 ans de travaux forcés, il reste cependant obligé de vivre pour le restant de ses jours dans la colonie et reçoit sa remise d'obligation de résidence par le ministère des Colonies. Avec cette libération, la réhabilitation de Louis, enfin, est effective.

Un an plus tard, en août 1898, la famille s’agrandit, avec la naissance de Marcel, le quatrième. Si la famille est domiciliée à Nouméa à la naissance, le père est mentionné « absent, en voyage dans la colonie » : Louis exerce-t-il toujours à Gomen alors que la famille est domiciliée à Nouméa, ou bien a-t-il changé d’emploi ? La question reste ouverte.

Trois ans plus tard, en 1901, naît Auguste « Jean » Eugène, le cinquième enfant de la fratrie. Louis, toujours mécanicien, et Jeanne résident désormais rue Duquesne à Nouméa. La sixième et dernière de la fratrie, Marie-Antoinette, vient au monde six ans plus tard, en 1907, et sera choyée par ses aînés.

La famille habite à Nouméa et selon les paroles des plus anciens de la famille Brunelet, ni Louis ni Jeanne ne racontent à leurs enfants le temps du bagne. Cette histoire ne sera dévoilée que bien plus tard… Jeanne et Louis s'appliquent à transmettre à leurs enfants le sens du travail manuel, le respect de la loi et une rigueur inébranlable, valeurs qui ont depuis marqué tous les membres de la famille Brunelet.

Louis, malheureusement, ne profitera pas longtemps de sa liberté retrouvée et des belles années qui s’ouvraient à lui et à sa famille. Marie-Antoinette n’a pas encore six ans quand son père décède. Jeanne, la mère, a un caractère fort et conduit la famille d’une main ferme. Clément, l’aîné de la fratrie, la seconde et deviendra pour les frères et sœurs, avec le temps, « le patriarche ». Les six enfants réussiront leur vie et fonderont, à leur tour, de belles familles.

L'histoire raconte que Jeanne, ses enfants devenus adultes et autonomes, continuera de les recevoir, ainsi que ses belles-filles et gendres, tous les jeudis pour le « tea-time ». Ces retrouvailles hebdomadaires sont restées dans la mémoire de la famille comme des moments très protocolaires, auxquels on ne pouvait échapper et durant lesquels personne ne devait bouger un cil ! On ne plaisantait pas beaucoup, en compagnie de Jeanne.

Celle-ci coulera de vieux jours, bien entourée, et c’est en 1952, âgée de 75 ans, qu’elle décèdera.

Les liens de Louis avec sa mère, en métropole.

Retour en arrière.

À sa condamnation, même s’il avait déjà pris son autonomie, Louis n’avait que 18 ans. Or, la majorité civile pour les hommes, à l’époque, était fixée à 21 ans. Si son père était décédé, tout laisse à penser que Louis est resté proche et en contact avec sa mère et son beau-père, comme en témoignent ses retours en Seine-et-Oise, alors qu’il travaille et réside à Paris.

Marie Célina Beaufais entretient avec son fils, arrivé en Calédonie, une correspondance. Celle-ci durera au moins jusqu’en 1888, cinq ans après son arrivée au bagne. Selon la mémoire familiale, ces liens s’interrompent alors. Pourtant, l’existence de cette correspondance, pendant les 5 premières années de la peine de Louis, ne semble pas indiquer que sa mère et son beau-père aient voulu rompre les liens avec Louis. Les descendants émettent l’hypothèse que c’est le décès de la mère qui explique cette interruption brutale. Louis aurait entrepris, disent-ils, des recherches officielles auprès du gouverneur de la Nouvelle-Calédonie, M. Feuillet, pour la retrouver. Celles-ci seraient restées infructueuses.

Nos recherches, postérieures à celles faites par les descendants Brunelet de Nouvelle-Calédonie, permettent d’éliminer le décès, à ce stade, de la mère de Louis. Celle-ci réside en effet place communale, dans la baraque foraine, à Ermont au recensement de 1901, soit 13 ans après le dernier contact supposé avec son fils. C’est en cette même année que son second époux décède, et nous réussissons à la tracer cinq ans plus tard encore, au recensement de 1906 rue de la Gare à Eaubonne. Elle est alors âgée de 72 ans. Malgré nos recherches, que nous poursuivons, nous n’arrivons pas à retrouver son décès ou la déclaration de succession ou d’absence.

Ce qui semble certain, c’est que Marie-Célina n'a pas eu connaissance du mariage de son fils et de la naissance de ses petits-enfants.

Le Récit-de-vie

Il s'agit, dans un article unique, ou bien dans une suite d'articles, de raconter en la contextualisant, la vie d'un ancêtre, d'un collatéral, d'une famille, voire même d'un village ou d'une paroisse.

Devenez membre du site, pour suivre les "Récit-de-vie".

Vous pourrez ainsi commentez et échanger avec les autres membres du site... et encourager l'auteur de ce site

En quelques clics, en haut de toutes les pages du site, suivre les instructions :

Commentaires